WORK STYLE

先輩社員の1週間

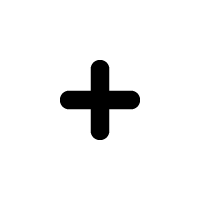

森下利奈2023年中途入社

- Q.お仕事内容について教えてください。

- A.書籍の企画・編集をしており、私は児童書をメインで担当しています。マガジンハウスにはまだ児童書は少ないのですが、200万部超えの『漫画 君たちはどう生きるか』や、日韓累計で250万部超えの『つかめ!理科ダマン』シリーズなどの人気作品があり、まだまだ広げていける可能性があると思っています。未来ある子ども達におもしろい書籍を届けられるよう、日々企画のネタ探しと新刊の制作、そしてPR活動を行っています。

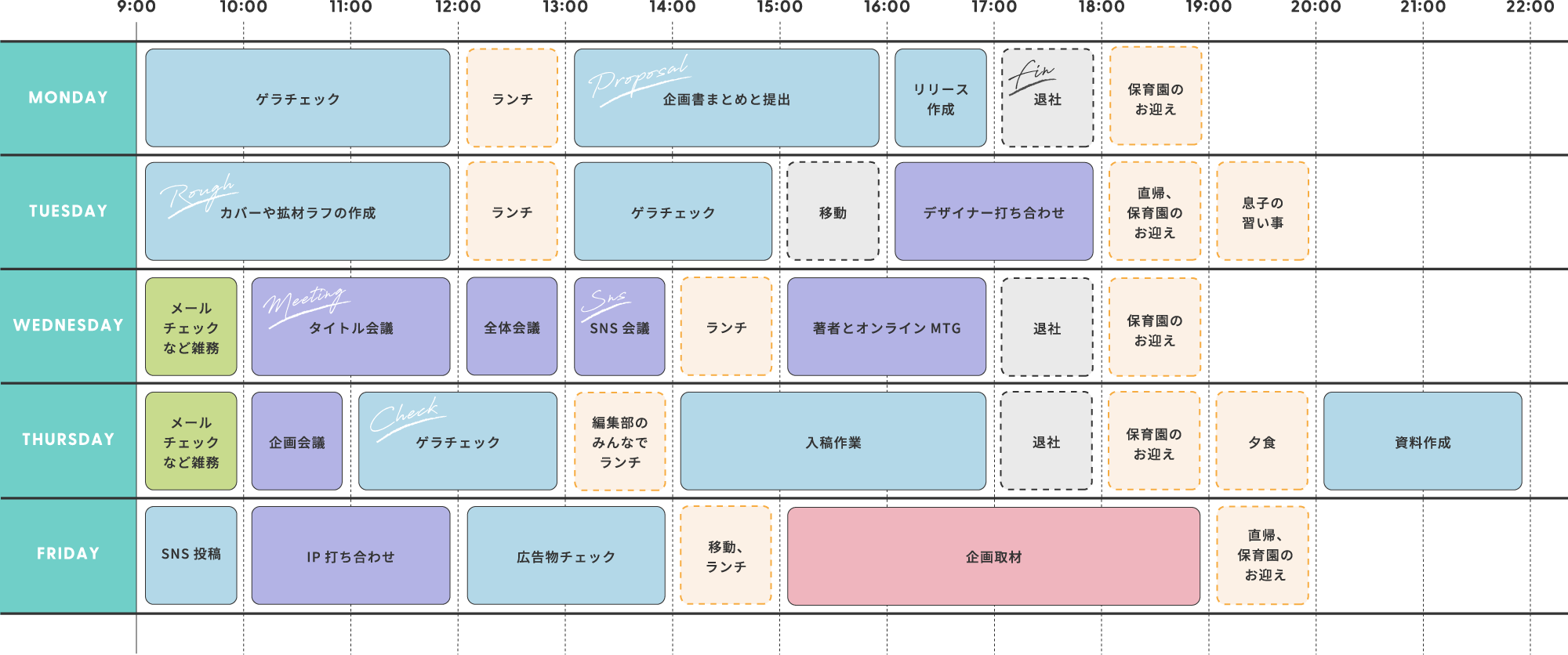

- Q.ご自身の働き方で心がけていることはありますか。

- A.小さい息子もいるため、「時間の使い方」を大切にしています。朝は息子を保育園に送った瞬間から仕事スイッチON! 編集部は個人の裁量が大きいので、毎朝やるべきことを整理し、締め切りには余裕をもって進められるよう努めています。そして、プライベートの時間は切り替えて遊ぶようにしています。プライベートも含めた自身の経験が、企画につながると信じています(なので企画のことはつねに考えていますが…笑)。

- Q.印象に残っている仕事のエピソード(失敗談など)があれば聞かせてください。

- A.入社してすぐに学習漫画『つかめ!理科ダマン』を担当させていただいたのですが、前任のいない引き継ぎ企画かつ韓国の翻訳書ということもあり、著者サイドのとのコミュニケーションがなかなかうまく取れませんでした。そこで編集長に相談し、韓国へ行くことに! 実際にお会いすると、言葉の壁もなくスムーズに連携が取れるようになりました。これをきっかけに日本での展開も大きく広がり、日本だけでも120万部を突破しました。

- Q.仕事の難しさと面白さを教えてください。

- A.企画を立て、文章やイラストを作り、それをまとめるという編集作業は大変ではありますが、私にとっては楽しい時間です。著者の生原稿に一番に触れられるというのも、編集者だからこそで毎回ワクワクします。しかし、一日におよそ200点の新刊が出ているといわれ、書籍以外にも楽しいもの・ことが溢れている今の時代。一冊の書籍を手に取ってもらうのは本当に難しく、読者にどう届けるかが本当の戦いだと感じています。記事や広告をつくったり、SNSで発信したり、イベントを行ったり……みんなが試行錯誤をしています。そうして届いた本なので、電車で読んでいる人などを見かけた時には、喜びのあまり話しかけてしまいたくなります(笑)

- Q.マガジンハウスの好きなところはどこですか?

- A.「anan」や「Tazan」「BRUTUS」など、マガジンハウスの雑誌が好きというミーハー心がきっかけで応募をしたので、その雑誌が読み放題というのは天国です! そしてマガジンハウスという名前や雑誌の知名度は高いので、初めての著者やスタッフにあたる時もそれが心強いです。ブランド名を盾に、いままで臆していた著者にもアタックすることができています。あと、毎日銀座の街を歩けるところも嬉しいです。

就活生へのメッセージ

マガジンハウスは「好き」をかたちにできる会社だと思います。それを可能にしてくれる多彩なコンテンツと、応援しサポートしてくれる仲間がいるからです。実際、私も好きな作家さん、クリエイターさんと本を作ることができています。就活は大変でネガティブな気持ちになることもあると思いますが、「こんなことをしたい!」という強い想いはきっと叶いますので、ワクワクの気持ちをもってもらえたらな、と思います。

企画書まとめと提出

2週間に一度、企画書を提出します。

ほとんどの企画はここから始まるので、頭のなかにあるものをしっかり落とし込みます。

この企画書をもとに、3日後にある企画会議で編集長達と意見を出し合います。

カバーや拡材ラフの作成

新刊の装丁や書店で使用する拡材のコピー・デザインを考えて、設計図のようなものを作ります。

拙いラフでもデザイナーさんが意図を汲んで、

素敵なものに仕上げてくれるので毎回感動しています。

タイトル会議

営業や製作の方々と、次に出る新刊や売れ行き良好書について話し合います。

この会議を踏まえて書店様へのご案内も開始されます。

どうやって売っていくかなど、みんなが一丸となって考えてくれるので、とても心強いです。

SNS会議

書籍編集部で運用しているSNSはX、Instagram、TikTokなどさまざまで、

部員みんなで試行錯誤をしています。

最近は動画制作にも力を入れているので、

よろしければチェックしてみてください。

ゲラチェック

隙間時間を見つけては、ゲラへの赤字入れと戻し作業を繰り返しています。

著者や校正者からの赤字をまとめるという作業も行います。

一冊につき、最低でも3〜4回はチェックをしています。

> プライバシーポリシー

© MAGAZINE HOUSE CO., LTD.